モーターの力で快適に走れる電動自転車は、街でもよく見かけるようになり、多くの方がその購入を検討していることでしょう。漕ぎ出しがスムーズで、坂道も楽に走れる利点がありますが、モーターやバッテリーなどのコストがかかる部品を使用しているため、一般的な自転車よりも価格が高くなります。そのため、ご自身の利用目的に合った車種の選択が重要です。この記事では、後悔しない電動自転車の選び方をわかりやすくご紹介します。

電動自転車・電動アシスト自転車・フル電動自転車とは

電動アシスト自転車

電動アシスト自転車は、ペダルを踏む力や回転数をセンサーで検知し、その情報をもとにモーターがペダルの踏み込み力を補助することで、通常の自転車に比べて少ない脚力でスムーズな漕ぎ出しや加速を得ることができるタイプの自転車です。一般的な自転車と同様の扱いなので、免許は不要で気軽に乗ることができます。

フル電動自転車(モペット)

フル電動自転車は、モペットや電動バイクとしても知られており、ペダルを漕がずにモーターのみで走行できるタイプの自転車です。ペダルを漕ぐ走行もできるため、免許は不要と誤解されがちですが、道路交通法では、原付バイクと同じ扱いとなり、運転免許が必要です。また、ウィンカーやブレーキランプなどの保安装備と自賠責保険の加入が義務付けられています。電動アシスト自転車とは明確に異なるので、別々に考える必要があります。この記事では、「電動アシスト自転車」に焦点を当てて説明します。

主なメーカー

国内の大手3社は、ラインナップの豊富さで定評があります。しかし、近年、自転車小売店のオリジナルモデルも注目されており、それぞれに魅力的な特徴があります。

パナソニック(Panasonic)

電機メーカーの技術をいかしたパワフルな高品質バッテリーと最適なアシスト力が広い世代に人気

総合家電メーカーとして知られるパナソニックは、様々なモデルと価格帯を展開しており、各用途に合った商品を見つけやすいブランドといえます。「子乗せモデル」「ショッピングモデル」「通学モデル」「スポーツ&ファッションモデル」「eバイク」「ビジネスモデル」という幅広いラインナップが特徴です。また、総合家電メーカーとしての技術を駆使した高品質なバッテリーに定評があります。

ヤマハ(YAMAHA)

なめらかな走り出しは乗り物メーカーならではの魅力。電動アシスト自動車初心者にもおすすめ

ヤマハは、オートバイを手掛ける乗り物メーカーとしての技術力と、電動アシスト自転車のパイオニアとしての独自のノウハウや安心感があります。「お子様の送迎」や「普段のお出かけ」「3輪モデル」「ビジネスモデル」「スポーツモデル」といった多様な用途のモデルが展開されています。スムーズな走り出しが好評で、電動アシスト自転車初心者の方も違和感なくご利用いただけます。

ブリヂストン(BRIDGESTONE)

タイヤメーカーならではのパンクに強いタイヤ&「走りながら自動充電」搭載モデルが人気

世界的なタイヤメーカーで知られるブリヂストンは、電動アシスト自転車はもちろん、子供向け自転車や一輪車をはじめとした多岐にわたる製品を取り扱っており、車体開発のノウハウに定評があります。タイヤメーカーとしての強みを活かし、パンクに強いモデルや「走りながら自動充電」といった特徴的なモデルも展開しています。

ダイワサイクル(DAIWA CYCLE)

7万円台〜とお買い求めやすい価格が魅力のダイワサイクルオリジナルブランド

大型自転車専門店であるDAIWA CYCLEも、独自の電動アシスト自転車を展開しています。30年以上にわたる自転車の販売やメンテナンスの経験を活かし、取り扱いが容易でお求めやすい価格で商品ラインナップが展開されており、「電動アシスト自転車を長く経済的に楽しみたい」というお客様の要望に応えています。

選び方のポイント①(用途に最適なタイプで探す)

『電動アシスト自転車』にはさまざまなタイプや形状が存在し、使用目的によって最適な選択肢が異なります。こちらの記事では、4つの主な用途別に考えてみました。

Ⓐ買い物や通勤・通学に便利なシティサイクルタイプ

日常生活の中で、買い物や通勤、通学といった目的で移動する際に最も適しているのが、シティサイクルタイプの自転車です。多くの人々が「ママチャリ」として親しんでいる形状を採用し、実用性を中心に設計されています。フレーム形状や機能が日常づかいを考慮して標準装備されており、またオプション選択も可能です。

シティタイプは求める機能が標準やオプションで装備されているかを確認しましょう。

- 荷物を乗せるためのバスケット

- 乗り降りしやすいフレーム形状

- 暗い時間でも安全走行のためのフロント/バックライト

- 衣服の挟みを込み防止するドレスガード など

おすすめ商品

Ⓑ子供との移動がメイン(多い)なら子供乗せタイプ

車体の前後または両方にお子様を乗せて一緒に移動が可能なのが子供乗せタイプです。同乗する予定のお子様の人数や年齢・身長でチャイルドシートの前後位置が決まります。安全で快適な移動が重要となるため、安定感の出やすい20インチ程度の小径車で、またぎやすいU字型フレームを採用しているタイプが人気です。また、お子様を乗せるチャイルドシートの安全性と快適性が重視される傾向にあります。

子乗せタイプは人気モデルの傾向を参考にしてみましょう

- 安定感が確保しやすい20インチ程度の小径車

- またぎやすいU字型フレーム

- チャイルドシートの安全性や快適性 など

おすすめ商品

Ⓒ長距離も楽な(快適な)スポーツ・eバイク(e-bike)

自転車の形状としては、スポーツタイプの自転車(ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイクなど)を電動化したモデルです。これらの自転車は、通勤から本格的なスポーツ用途まで多岐にわたり、各メーカーから幅広いモデルが提供されており、上級モデルにはスポーツ走行に適した専用のアシストユニットが装備されています。車体が軽いほどスピードに乗りやすく、漕ぎ心地も快適になるため、アルミ素材などの軽量素材で作られたモデルがおすすめです。価格は高くなりますが、上級モデルにはカーボンなどの素材も使用されています。

スポーツモデルは軽量性を重視し、自分の好みに合った機能を選択することができます。そのため、一般的な自転車では標準装備されているフロントライトやスタンドなどもオプションとして提供されることが多いため、購入の際にはオプション装備の要否を細かくチェックしましょう。

スポーツタイプはフレーム素材やオプション選択が重要です

- 予算が許す限り軽量素材のフレームを選ぶ

- オプション扱いの有無を事前に細かく確認する

おすすめ商品

Ⓓ近距離の移動が多いならコンパクトタイプ(小径・折りたたみ)

コンパクトタイプは、主に20インチ以下のタイヤサイズの自転車を指し、街中での比較的短距離移動に適しています。コンパクトな車体は置き場所に制約を受けにくく、車体の折りたたみが可能なモデルでは、乗用車のトランクに収納できるものもあります。

コンパクトタイプが生かせるシーン

- 街中の短距離移動

- 駐輪スペースに制約がある(自宅/オフィス)

おすすめ

選び方のポイント②(機能やスペックについてもっと詳しく)

電動アシスト自転車を選ぶ際にポイントとなる機能やスペックがいくつかありますが、こちらでは5つの機能をもとに選び方を考えてみます。

Ⓐバッテリー性能で選ぶ

バッテリー容量について

バッテリー性能は、1回の充電で走行できる距離や購入価格に大きな影響を与えます。バッテリー容量は通常「Ah」で表され、これは「A(アンペア)とh(アワー/時間)」が組み合わさった単位です。たとえば、10Ahの場合、「1時間に10A(アンペア)を取り出せる容量」を表します。同じ電圧と走行条件で自転車を走らせた場合、Ahの値が大きいほど、バッテリーの持続時間が長くなり、より長い距離を走行できます。

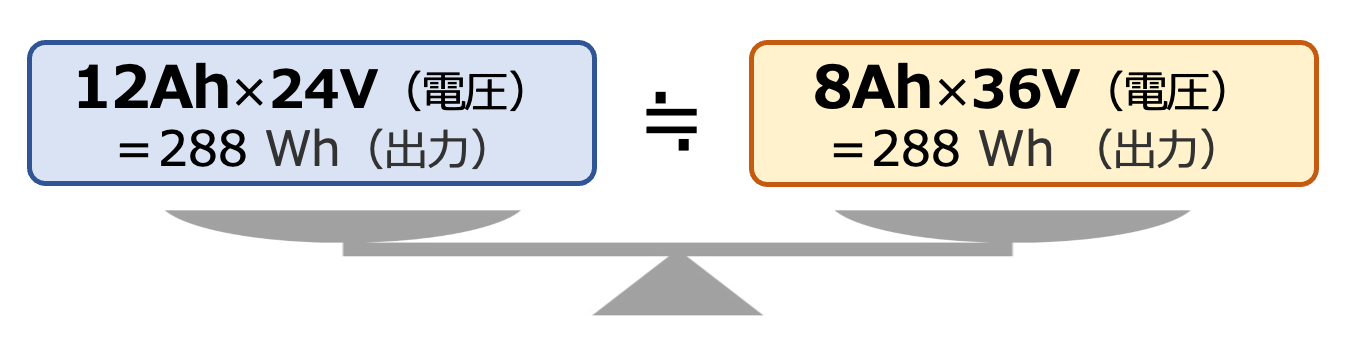

電動アシスト自転車のバッテリーは通常、25V前後の電圧を持っています。これを考慮した上で、Ah数値の大小で性能を比較することが一般的です。ただし、中には異なる電圧を持つモデルもあります。

たとえば、36Vといった異なる電圧のモデルも存在し、この場合、一般的な25Ah前後のモデルの1.5倍程度の出力が得られるため、単純な比較ができないことに留意する必要があります。

バッテリー容量の大小それぞれのメリット・デメリット

バッテリー容量が大きいほど、一度の充電で長距離を走行でき、バッテリー切れの心配や充電の手間が少なくなり、快適に利用できます。

特に、頻繁に利用する方、長距離や坂道をよく走行する方、寒冷地に住む方にとって、大容量のバッテリーは安心感があります。ただし、バッテリー容量が大きいと自転車本体の重量が増加し、価格も高くなる傾向があります。したがって、購入時には用途、利用頻度、価格のバランスを考慮して選ぶことが重要です。

毎日の利用が必要でない場合や、近場での利用が主体である場合は、お手頃な6.0Ahのバッテリーから検討するのも良いでしょう。

| バッテリー容量 | 6~9Ah | 12~16Ah | 16Ah~ |

|---|---|---|---|

| 走行距離(長さ) | ★★ | ★★★ | ★★★★ |

| 充電時間(短さ) | ★★★★ | ★★★ | ★★ |

| 重量(軽さ) | ★★★★ | ★★★ | ★★ |

| 価格(高さ) | ★★★ | ★★★ | ★★ |

Ⓑ安全・快適に乗れるタイヤサイズや適応身長で選ぶ

タイヤサイズの大小それぞれのメリット・デメリット

小型タイヤを搭載したモデルは、優れた小回り性能と低い重心により、安定した走行が実現しやすくなります。一方で、大型タイヤを備えたモデルは、漕ぎ出し時こそ負荷がかかりますが、一度スピードが上がれば加速しやすく、長距離移動に向いています。メリットとデメリットは以下の表に示しますが、デメリットは「変速機」と「アシストモード切替」機能によって一部補うこともできますので、総合的に検討しましょう。

| 小径車 | 大径車 | |

|---|---|---|

| メリット | ・小回りが利きやすい ・漕ぎ出しに負荷が少ない ・重心が低くなることから安定走行が確保できる ・車体が小さく駐車スペースが確保しやすい |

・いったんスピードが出ると安定走行を確保しやすい ・接地面積が大きく駆動力を確実に伝えやすい ・アシスト限界を超えた後もスピードを確保しやすい ・段差への衝撃に強い |

| デメリット | ・同一距離の移動にペダルを漕ぐ回数が多くなる ・段差への衝撃に弱い |

・取り回しが行いずらい ・車体が大きく駐車スペースが確保しずらい |

タイヤサイズの大小をタイプ別に考える

◎子乗せタイプ

20インチクラスの小径車は、お子様の乗車位置が低いという特性から、運転の安定性を確保しやすいという利点があります。また、乗せたり下ろしたりしやすく、多くのメーカーが豊富なラインナップを提供しています。安定性については、乗車する人の体格や体力により変わりますが、特に女性には20インチクラスが人気です。それに対して、男性は24インチや26インチも選択肢に入ってきます。

| 20インチ | 24インチ | 26インチ |

|---|---|---|

ギュットクルームR EX |

PAS Crew |

ギュットアニーズ DX 26 |

◎コンパクトタイプ

16~18インチクラスの小径車は、車体サイズが大幅に小さくなるため、収納性が高いモデルが数多く提供されています。そのため、マンションのエレベーターにも収めやすく、玄関や室内での保管や、通勤時のオフィスへの持ち込みに大変適しています。加えて、折りたたみ可能なモデルの中には、車のトランクにも収納できるものがあり、アウトドアなどのレジャー時にも持ち運びやすいのが魅力です。

もっとも、ご自宅などの収納スペースに余裕がある場合には、加速時の感覚やペダルの回転数のバランスが取りやすく、自転車としての違和感が少ない、20インチクラスを選択すると良いでしょう。

メーカ提供の適応身長を参考にする

メーカーが出しているカタログなどには「適応身長」という情報が記載されており、これは運転者の身長を基にした自転車の選び方の一つの目安となります。この「適応身長」とは、サドルを最も下げた状態で、両足のつま先が地面に触れる身長を示すことが多くなっています。しかし、運転の安定のためには、両足のかかとがしっかり地面に接することが望ましいとされています。

特に、電動の子乗せ自転車の場合、バッテリーや子供用の座席などの装備が多いことから、自転車単体での重量が25㎏に迫ることもあります。そのため、運転や停車時の安定性を確保するために、両足がしっかりと地面につくほうが安全です。なお、カタログには「適応身長〇〇〇cm以上」や「幼児2人同乗時の適応身長□□□cm以上」といった情報が掲載されることもあるのであわせて確認しましょう。

ただ、「適応身長」は参考の一つに過ぎません。もし、試乗が可能な店舗が近くにある場合は、実際に乗ってみることで、乗り降りの感じやペダルを漕ぎ出す感触、ハンドルとの位置関係などをトータルに確かめることができ、より確実に選べるでしょう。

Ⓒ変速数やモード切替の有無で選ぶ

変速数(シフト数)について

電動アシスト自転車のアシスト機能を使用すると、坂道の上りが楽になります。しかし、勾配が急になると運転者はより多くの力を必要としますし、それに伴いバッテリーの消費も増大します。こうした場合、変速機能が利用できると、ギアを適切に調整することで、運転者や自転車への負担を大きく軽減できます。多くのモデルでは変速数は3~5段が主流ですが、上位モデルでは、10段以上の変速機能を持つものも提供されています。

モード切替の有無について

モード切替はアシストの強さを調整する機能です。多くのモデルは3段階程度の切替があり、具体的には「パワー(坂道や重い荷物を積むような走行向け)」「オート(標準的な走行向け)」「ロング/エコ(アシスト力を抑え、1回の充電で長距離を目指す走行向け)」のように使い分けることができます。一方、近距離の移動や平坦な道の多い場面では、コストメリットを持つ「シングルモード車(モード切替なし)」を選ぶと良いケースもあるでしょう。

Ⓓ子供を乗せるための専用装備で選ぶ

子供乗せ自転車を選ぶ際、乗せるお子様の人数が1人か2人かということがポイントになります。現在販売されている多くの子乗せタイプは、チャイルドシートが前後のいずれかに標準装備されています。そのため、2人を同乗させる場合は、シートを追加購入する必要があります。ただし、メーカー標準で、はじめから2名用のシートが装備しているモデルも存在します。

チャイルドシート付タイプ(幼児1人同乗)

チャイルドシート付タイプには「前乗せタイプ」と「後ろ乗せタイプ」があります。 「前乗せタイプ」はお子様の様子を見ながら運転ができる安心感があり、比較的安定した走行が得られます。 「後ろ乗せタイプ」はお子様の身長が100cmを超えても同乗できることが多く、長く使用ができるという経済的なメリットがあります。

3人乗り対応(幼児2人同乗)

幼児2人を乗せたい場合には、基本的に前後それぞれに同乗させることになります。最初から「2名同乗モデル」モデルを購入する場合は問題ないですが、「1名同乗モデル」にシートを追加購入する場合には、自転車本体とチャイルドシートの適合性に注意が必要です。

ヘッドレストの有無

ヘッドレスト有シートのタイプは、お子様の頭部分までカバーされるため、万一の転倒時にお子様の頭や首を守ってくれます。首まわりの安定性もサポートされるため快適性にも優れ、日よけや雨カバーを取り付けやすい形状が特徴です。

ただしヘッドレスト有シートはシートが大きく高額なものが多くなるため、『安全な運転を心がけること』を前提に、コンパクトで比較的安価なヘッドレスト無シートを選択されるお客さまもいらっしゃいます。

シートベルトの形状

お子様用のシートベルトは「3点式」や「5点式」が主流になります。 「5点式」は両肩と両腰、股下からベルトが伸びているタイプで、お子様の肩や腰を安定させやすい形状です。動きの活発なお子様や長い距離の移動で眠ってしまうこと等も考えると安心感があります。お子様の特徴や、走る時間や距離、よくご利用される道の特徴などを考慮して選択しましょう。

選び方の注意点

その他、購入前に知っておくべき注意点をご紹介します。

Ⓐ新車と中古車のいずれを購入するか

最近では、電動アシスト自転車の中古車を扱う店舗やオンラインサービスが増えてきました。電動アシスト自転車の新品は高価であることからも購入メリットがありますが、注意すべき点もいくつか存在します。たとえば、乗用車とは異なり、中古の電動アシスト自転車では走行距離が不明確であり、前の所有者による使用状況がわかりにくいという問題があります。特に、バッテリーは使用頻度や保管条件によってその劣化度合いが大きく変わるため、慎重な確認が必要です。さらに、メーカーのアフターサービス(製品保証や盗難補償など)の適用状況も確認しましょう。

中古車購入はお得なことも多いが注意は必要

- 可能な範囲で以前の利用状況を知る

- メーカ保証や盗難補償の適用有無も確認する

Ⓑ実店舗とネット通販いずれで購入するか

ネット通販は、場所や時間を問わず購入できるため便利性が高く、販売効率も良いのでお手頃な価格で商品を手に入れられる場合もあります。一方で、実店舗での購入は、現物を確認しながら商品を選べたり、店舗によっては試乗も可能です。また、オプションについて相談や取り付けを依頼できます。さらに、購入時に操作説明を受けられることや、アフターサービスが充実している店舗もあり、出張サービスが提供されている場合には、万が一のトラブルでも安心です。

最近では、「ネットで購入・店舗で受取りサービス」を提供している企業も増えており、このようなサービスはインターネット通販と実店舗の各々のメリットを組み合わせたものです。便利性と安心感のバランスを考慮して検討しましょう。

ネット通販と実店舗はいずれもメリット

- 通販は便利でお得なことが多い

- 店舗は初級者に安心

- 両者を合わせた「ネットで購入・店舗で受取り」

Ⓒメンテナンスを含めた購入後の費用も考えておく

商品を購入した後に、修理や部品交換で部品代や修理工賃を含む出費が増える場合も少なくありません。特に、バッテリーは消耗品であり、その容量が小さいと充電が頻繁に必要となり、結果的に交換サイクルが短くなる可能性が高まります。さらに、故障しにくいパーツを使用したモデル(例えば、パンクしづらいタイヤやチューブ、ホイールのリムが頑丈なステンレス製など)は、修理の必要性が少なくなる可能性がありますが、その反面、購入価格が高くなる傾向にあります。したがって、安心・安全を考慮に入れつつ、購入時の費用とのバランスで考えましょう。

メンテナンスを含めた購入後費用で意識すること

- 修理には部品代と作業工賃がかかる

- バッテリーは消耗品として考える

- 故障しづらいパーツを使用したモデルは修理リスクは下がるが購入金額が高めでバランスが重要